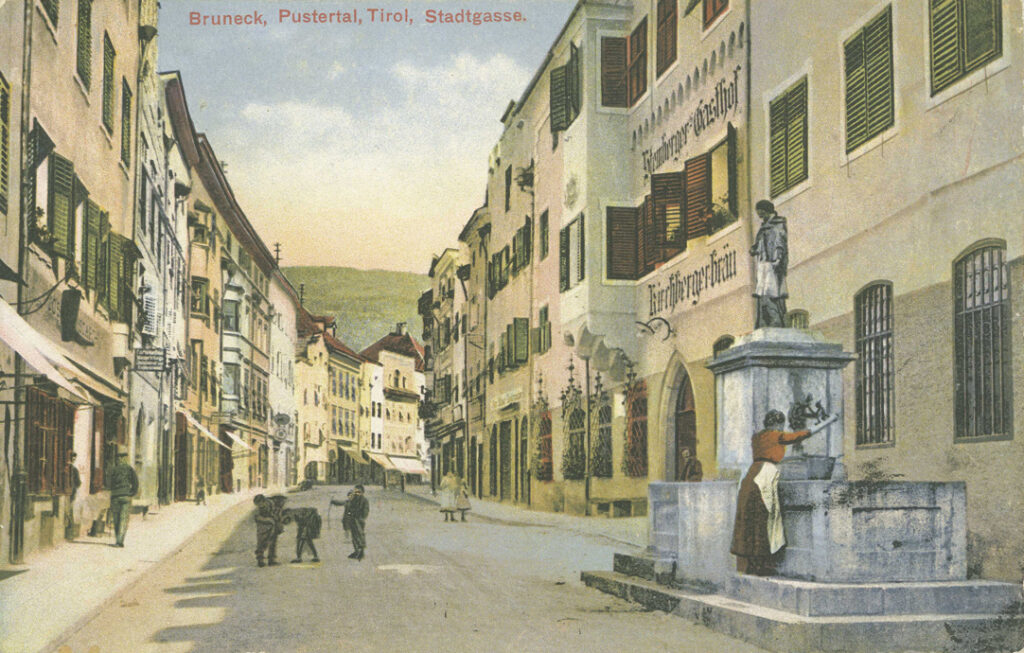

In der in Innsbruck erscheinenden Zeitschrift Der Phönix wurde 1853 der Bericht über eine Reise von Schabs bis Bruneck mit dem Titel Aus Pusterthal abgedruckt.[1] Der Autor, dessen Name nicht genannt ist, schilderte darin seine Eindrücke der „kleine[n] Stadt“ Bruneck mit „krummen Gassen […], worin eine so friedfertige Ruhe herrscht, die seltsam absticht von der hastigen Geschäftigkeit großstädtischen Treibens.“ Die Häuser erschienen ihm „noch wunderlich gebaut“, die Haustore „züchtig verschlossen“, statt der „gleichgiltigen Roletten“ (= Rollos) gäbe es noch grüne und silberfarbene Jalousien, hinter denen man verstohlen die Stadtgasse beobachten könne. Der Reisende freute sich über die Freundlichkeit der Einheimischen: „Man wird mit freundlicher Neugierde gegrüßt, als wäre man ein alter Bekannter, kurz, in so einem Oertchen – und Bruneck ist so ein kleines, stilles, heimisches Oertchen, – da ist alles viel gemüthlicher, als in den großen Städten“.

Der Besucher schlenderte gelassen durch die Stadtgasse und blickte an den roten, grünen und „chocoladefarbnen“ Häusern empor: „Wobei ich freilich nicht hoch zu schauen brauchte, denn in ganz Bruneck ist nur Ein Haus, das drei Stockwerke zählt“. Die Stadt erschien ihm recht menschenleer, was er sich damit erklärte, dass die Damen „wahrscheinlich alle am Kaffeetische“ saßen. Auf der Gasse lärmten nur einige Dutzend Buben, „die sich gemüthlich herumbalgten, und ein ehrsamer Müllergaul stand gesenkten Hauptes vor einem Bäckerladen und zerstampfte mit schmerzlicher Ungeduld die Überreste eines ohnehin arg mitgenommenen Trottoirs.“

Das kulturelle Angebot der Stadt konnte den Autor kaum begeistern: „Bruneck hat wenig Sehenswertes, die Gemäldesammlungen der Herren v. Vintler und Grebmer sind so ziemlich Alles, was dem Interesse kunstliebender Fremden mit Freundlichkeit geboten wird.“ Dafür erblickte er ein Mädchen, das ihn verzauberte und geradezu hypnotisierte, auch wenn es ihm „lange nicht so schön“ erschien wie eine Darstellung der heiligen Katharina aus der Hand des Malers Franz Hellweger. Erst als ihn ein vorbeifahrender Wagen mit Wasser bespritzte, wurde er in die Realität zurückgeholt: „Der Wagen, dem ich dieß verdanke, führte ungeheure Granitblöcke zu dem Bau der neuen Pfarrkirche, die sich […] in bizantinischem Style erhebt. Der Bau ist so übel nicht, […] aber er sieht doch bedeutend plump und unbehülflich aus, und ich glaube kaum, daß die Ausschmückungen, die noch angebracht werden sollen, diesen Eindruck ganz zu beseitigen im Stande seien.“

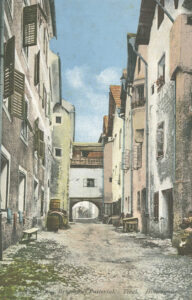

Nach diesem Urteil sah der Autor den Zeitpunkt gekommen, seine schlechte Laune zu erklären: Verschiedenes würde ihn stören, etwa der „naseweise[n] Thurm der Spitalkirche, der kaum über das Dach hinausragt und doch mit seinem unlackirten blechernen Kopfe einem schier die Augen ausblendet“. Über den Postmeister, der seine Altane (= Söller, Balkon auf Stützen) ohne Geländer lasse, ärgerte er sich ebenso wie über die Unreinlichkeit der Wege, „als ich noch zu rechter Zeit auf dem ‚Graben‘, dem Promenadeplatz der Städter, unter hohen Pappeln zierlich geputzte Damen mit sorgloser Sicherheit zwischen den heimkehrenden Viehheerden und deren unanständigen Produkten balançiren sah“.

Abschließend beschwörte der Tourist eine bessere Zeit für die Stadt am Anfang des 19. Jahrhunderts herauf, als die Casinogesellschaft mit ihrer Liedertafel und einem Theater in voller Blüte gestanden hatte. Jetzt aber sei alles anders geworden: „Zwar vegetirt das Casino fort, an einem verrosteten Nagel hängt sogar noch das Programm eines Conzertes“, aber es fehle die „heitere Natürlichkeit“, die „gegenseitige Freundlichkeit und Gemüthlichkeit früherer Tage.“ Die Damen würden sich lieber bei ihren „Kaffeeparthien“ amüsieren, die Herren träfen sich abends um sechs Uhr im Bräuhaus und später in einem der „drei vorzüglichen Gasthäuser“. In einem derartigen Wirtshaus fand der Autor eine „ziemlich zahlreiche, aber ebenso einsylbige Gesellschaft“ vor, die Tarock oder Schach spielte und sich Jagdgeschichten erzählte. Danach ging er zu Bett und riet den Lesern, die nicht schon längst eingeschlafen waren, dasselbe zu tun.

Damit endet der Bericht des unbekannten Reisenden über seine Erlebnisse in Bruneck. Die Redaktion des Phönix sah sich verpflichtet, korrigierend einzugreifen, und hängte dem Text eine Fußnote als Ehrenrettung für das Brunecker Kulturleben an: „Die gegenwärtigen Berichte lauten anders: Theater, Produktionen, Glückstöpfe drängen sich im bunten Durcheinander, mit einem Worte: der Brunecker Himmel hängt wieder voll Geigen: ein Wechsel der Dinge, der freilich vor fünf Monaten außer aller menschlichen Berechnung lag.“

Der Text im Phönix erschien dem Herausgeber des Pusterthaler Boten, Johann Georg Mahl (1823–1901), als interessant genug, in seiner Zeitung Auszüge daraus zu drucken.[2] Mahl bezeichnete den Text als „sehr humoristische satyrische Reisebeschreibung“ und stellte somit die Absicht des Autors in Frage, ernsthafte Kritik an der Brunecker Stadtverwaltung zu üben. Dennoch schrieb er vielsagend an das Ende des ersten, am 14. Jänner 1853 veröffentlichten Textteiles: „Wir wollen aber den Schluß auf die nächste Nr. sparen, weil wir glauben auf eine Woche lang genug zu haben.“

Der zweite Teil erschien tatsächlich eine Woche später im Pusterthaler Boten und Mahl nützte diese Veröffentlichung, um seine eigene Meinung über den Text kundzugeben, die durchaus auch selbstkritische Töne enthält: „So müssen wir gestehen, der Fremde war in seiner Kritik nicht gar zu streng. […] Sind wir froh, daß er die Hintergasse, die Wirr hinter den Marktständen nicht entdekte; nicht die Brunnen musterte, das Ihm eine Steinfuhr begegnete, statt einer — (was sich bei uns auch am Tage ereignen kann)“. Hier ist wohl das Wort „Mistfuhre“ ausgespart. Mahl fährt fort: „Auf dem Graben war er sicher so im Anschauen unserer Damenwelt bezaubert, daß er die abgedorrten Storken und die Zahnlücken der Pappelallee nicht beachtete, denn sonst würde er gewiß auch davon gesprochen haben. Es ist wahr, der mit weißem Bleche gedeckte Spital Thurm könnte angestrichen sein, und wäre denn vielleicht auch dauerhafter; das Trottoir könnte hie und da ausgebessert werden, und die Verkleidung der Häuser mit zu grellen Farben sehr leicht nicht gestattet sein; auch der Hr. Postmeister könnte seine Altana einmal herstellen lassen, und das von der Weide heimkehrende Vieh könnte wohl auf der Strasse gehen, aber, mein Gott! Wer sollte das Alles anordnen und überwachen!“ Bei den Kaffeekränzchen, so habe er, Mahl, selbst gehört, werde niemand im Klatsch „wie man sagt, durchgezogen“, sondern man unterhalte sich über die Neuigkeiten der Stadt nur zum „Vortheile der Hauswirtschaft“ – „Wie man doch den Damen oft unrecht thut!“.

Hinsichtlich der Geselligkeit merkte Mahl an: „In Bruneck war stets ein gemüthliches harmonisches Leben“. Als Beispiel kehrte er die Bolzschützengesellschaft hervor, die sich in der neuen Post regelmäßig beim gemütlichen heiteren „Feinsein beianonderbleimm“ treffe. Dem „schalkhaften Touristen“ jedenfalls richtete der Buchdrucker und Verleger abschließend „einen freundlichen Gruß“ aus.

[1] Anonym, Aus Pusterthal, in: Der Phönix. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Geschichte, Vaterlandskunde und Wissenschaft, IV. Jahrgang (1853), Nr. 1, S. 2f.; Nr. 2, S. 10f.

[2] Aus Pusterthal, in: Pusterthaler Bote, 14. Jänner 1853, S. 6f.; 21. Jänner 1853, S. 19f.

Bildnachweis: Stadtarchiv Bruneck, Sammlung Weissteiner, B1807, B1824, B1844.